학교의 담, 높아질까 낮아질까

매거진 루트임팩트

학교의 담, 높아질까 낮아질까

이번 리서치는 이 내용을 다룹니다

1. 빅테크와 엘리트대학의 결합 : 교육의 미래가 될 수도 있다?

2. 사회 시스템에 깊게 뿌리 박힌 교육의 격차, 코로나가 더 벌릴까?

오늘은 팬데믹으로 인한 교육 접근성 (Accessibility)의 변화를 살펴보고자 합니다. 5월 말, 미국에선 여름 방학이 시작될 쯤 CNN에서 교육 특집 방송을 한 적이 있습니다. 어느 소아과 의사는 손을 잘 씻고 마스크를 쓰면 개학을 해도 좋다는 낙관론을 펼칩니다. 그럼에도 저소득층 학생 비율이 높은 뉴욕 할렘가 선생님과 몸을 사용하는 수업이 불가피한 체육 선생님은 불안을 떨칠 수 없습니다. 어쩌면 지역 간 교육과 보건격차가 상상 이상의 2차 사회 문제를 생산하지 않을까 싶었습니다.

반면 스캇 갤러웨이 (Scott Galloway) 교수는 방송에서 미국의 아이비리그 대학이 적극적으로 기술을 활용하여 학비를 낮추고 문을 넓혀 대학 시장을 독점할 수도 있다고 하더군요. 조금 혼란스러웠습니다. 얼핏 보면 반가운 소식이지만, 과연 기술의 교육 개입이 보이는 것만큼이나 접근성을 높일 수 있을지 의문이 듭니다. 그런 기회를 인지하는 학생조차 극소수 아닐까 싶기 때문이죠.

인생 최초로 팬데믹과 함께 여름 방학을 보내는 미국 대학생들의 모습도 천차만별입니다. 여름 인턴 등 일자리는 모두 사라졌고, 사람을 만나 새로운 기회를 만드는 모임조차 전무후무하여 기회의 부익부 빈익빈은 더 극명해진 느낌입니다.

팬데믹이 변화시킨 학교, 온라인 교육 그리고 학교 생활과 커뮤니티, 지금 학교의 담은 높아지고 있을까요, 낮아지고 있을까요?

1. 과연 몇몇 온라인 엘리트 학교가 교육의 미래일까?

뉴욕대 스턴 경영대학원 (NYU Stern School of Business)의 마케팅 교수 스캇 갤러웨이 (Scott Galloway)는 팬데믹이 빅테크기업 (아마존, 구글, 애플, 마이크로소프트, 페이스북 등)의 대학 시장 진입에 박차를 가한다고 주장합니다. 이들이 몇몇 엘리트 대학과 파트너십을 맺어 교육 과정을 개설할 것이라고 합니다. MIT@Google, iStanford, Harvard x Facebook 등 익숙한 이름들의 낯선 조합이죠. 훨씬 낮은 등록금에 이들이 제공하는 가치를 누릴 수 있게 됩니다. 수요는 많아지고 대학 시장의 지형은 흔들리겠죠.

아래는 Intelligencer에 5월 11일 수록된 글 에서 갤러웨이 교수와의 일문일답을 지면상 일부만 간추렸습니다. 거침없는 그의 성격이 그대로 드러나는 인터뷰임을 미리 말씀 드립니다. 2020년 봄학기처럼 온라인 교육이 내내 지속된다면, 지금처럼 비싼 등록금을 내고 학교에 다닐, 아니 Zoom 교실에 앉아 있을 학생은 많지 않을 것이라는 대화로 시작합니다.

Q. 언제쯤이면 다음 학기에 등록할 학생 수가 분명해 질까요? 8월 말 전에는 알 수 있겠죠? (편집자주: 미국은 여름 방학이 겨울 방학보다 길어서, 8월말에 가을학기가 시작한다)

6주 후면 (뉴스레터 발송 시점으로 다음 주), 가을학기에 등록생들이 10-30%는 줄었다는 걸 알 수 있을 겁니다. 좋은 학교는 대기자가 많으니 괜찮습니다. 보스톤 칼리지 가려던 학생들이 MIT 합격통지서를 받게 됩니다. 하지만 대기자가 적은 학교나 Tier-2 학교들엔 타격이 있겠죠.

Q. 지금부터 내년 사이, 얼마나 많은 대학이 타격을 입을까요?

당장은 아닐 겁니다. (그는 사람들이 2018년부터 백화점의 부도를 예측했지만, 실제로 더 걸렸다는 예를 들었다. 많은 백화점이 올해가 돼서야 부도를 신고했으니 2년이 걸린 셈.) 상위 50위 대학의 경우, 수익이 V커브를 그리겠죠. 단기적으로 바닥을 쳤다가 기술이 개입하여 신입생 수가 늘면서 장기적으로는 더 강해질 겁니다. 10년 후, MIT가 신입생 천명이 아니라 만명을 받게 되는 거죠. 전세계 탑20위 대학은 더 강해집니다. 상위 50개 대학까지도 괜찮아요. 하지만 50위부터 1,000위권은 문을 닫을 가능성이 높습니다. 대학가의 모습이 극적으로 달라지는 겁니다. MIT와 구글이 손잡고 마이크로소프트와 버클리가 파트너십을 맺는 형태가 될 것입니다. 빅테크기업 입장에서 교육이나 보건 사업 진출은 이제 선택이 아닌 필수입니다. 그런 기업이 낮은 마진을 감수하고 제조업이나 자동차 산업에 뛰어들리 없잖아요.

Q. (갤러웨이 교수 자신의 NYU 경영대학원 브랜드전략 수업은 희소성 (학기당 170명 수강)과 이윤(학생당 7천불의 수업료) 면에서 명품 패션 브랜드보다 훨씬 마진이 높다며 대학 수업만한 명품이 없다고 주장한다.) 그런데 왜 MIT나 하버드 같은 대학이 빅테크기업과 손잡으며 희소성에서 오는 브랜드 가치를 포기하려는 거죠?

상위 50권 대학엔 손해를 봐도 될만큼 충분한 자금이 있어요. 하지만 이사회는 수익을 내라, 투자할 거면 크고 과감한 프로젝트에 하라고 하겠죠. MIT, 하버드, 스탠포드가 학생을 더 받는다고 가치가 낮아질까요? 전혀요. 2-3배 더 받아도 브랜드 가치가 떨어지지 않아요. 어차피 고등학교에서 제일 우수한 학생들만 갈 수 있어요. 게다가 원격 학습이 가능하다는 점까지 감안하면 여러 지역에서 더 많은 학생들이 등록할 수 있죠. 그러니 그 아래, 아래아래 수준의 학교들은 학생수에서 타격이 크겠죠.

Q. 빅테크기업과 함께 하는 온라인 커리큘럼이 어떤 형태일까요?

애플(Apple)이 디자인과 크리에이티비티에 관한 수업을 특정 학교와 함께 제공하거나, 시애틀에 있는 워싱턴 주립대학이 기술이나 엔지니어링에 관해 그 도시의 기업인 마이크로소프트(Microsoft)와 협력하는 거죠. 많은 학생들이 등록할 것입니다. 빅테크 기업은 더 많은 학생과 수업하기 위한 기술과 온라인 쪽을 담당할 것이고, 대학은 교육 인가(accreditation)를 책임지겠죠.

Q. 캠퍼스는 어떻게 될까요?

캠퍼스가 부자들의 전유물이 될까 염려가 됩니다. 온라인 교육에는 분명히 좋은 점이 있어요. (매거진 루트임팩트 78호에도 소개드렸던) 예일대의 행복 교실을 많은 사람들이 들을 수 있어요. 제가 UCLA에 다닐 땐 경쟁률도 낮았고 사람도 적었는데, 요즘은 사람은 많은데 그 때보다 휴머니티는 오히려 덜한 것 같아요. 빅테크 기업들이 그렇잖아요. 인스타그램을 하고 소셜미디어에 잔뜩 연결돼 있어도 더 고립되고 외로워지는 것처럼. 전 학교 다닐 때 체력에 한계가 올 때까지 술도 마셔보고, 토하기도 하고, 또 첫 사랑도 만났어요. 가슴 아프게 헤어지면서 또 살아나가는 방법을 배우고요. 다양한 배경의 친구들도 만났고, 서로를 이해하게 됐고요. 세상과 부딪혀야 할 대학생들이 정제된 온라인 캠퍼스 환경에서 어떻게 사회의 문제를 마주하고 그것을 풀어낼 솔루션을 찾아낼까요? 빅테크 기업의 개입으로 휴머니티는 점차 사라지고, 주주 욕심만 채우게 되는 것은 아닐지요? (마지막으로 그는 캠퍼스 생활이나 휴머니티의 부재를 편견없이 타인을 위해 봉사할 수 있는 다양한 사회서비스를 경험하며 채울 것을 조언하며 끝맺고 있다.)

2. 정기적으로 온라인 교육에 로그인하는 고소득 학생은 90% vs 저소득 학생은 60%

미국은 소득과 인종에 따라 교육 성취도의 격차가 있습니다. 맥킨지가 지난 6월 1일 발간한 는 소득 및 인종의 교육 성취도 격차가 만드는 경제적 손실과 교육 기회의 손실 등을 다룹니다. 앞서 말씀 드린 팬데믹 이후 지역별 교육 및 보건 격차와 불평등이 어떤 시사점을 가지는지 구체적인 통계 및 조사를 통해 알아보겠습니다.

교육과 경제에서도 #BlackLivesMatter

#BlackLivesMatter 5월말 조지 플로이드의 사망 이후 지속적으로 인종에 대한 문제가 불거져 나옵니다. 마틴 루터킹과 존 루이스 등의 이야기를 다룬 영화 를 보셨다면 공감하시겠지만, 인종에 대한 차별은 오랜 시간 미국 사회 시스템에 뿌리 박혀 있어서 그 어떤 문제도 인종 문제를 만나면 그 심각성이 배가되곤 합니다. 기회와 접근성의 차이가 컸으니까요. 교육이나 소득 수준은 말할 것도 없습니다. 2009년 조사에 의하면 백인과 블랙/히스패닉 학생의 교육 격차는 미국 GDP의 2-4%인 $525B에 달하는 생산성 저하를 불러일으켰다고 합니다. 2009년부터 교육 격차를 시스템적으로 해결하고자 노력했다면 지금은 생산성을 꽤 회복했을지 모를 일입니다. 그러나 평균적으로 블랙/히스패닉 학생은 약 2년 정도 교육의 진도가 늦고, 최상위권 학생 중 저소득층 학생을 찾기 어렵습니다. 문제는 이번 팬데믹으로 인해 이러한 격차가 더 커질 것이라는 예측입니다.

원격학습환경의 불평등이 초래하는 학업성취도의 격차

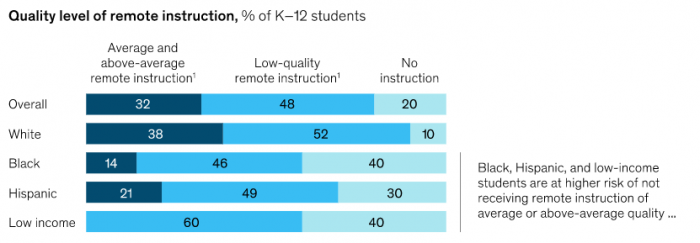

저소득층 학생들은 어쩔 수 없이 원격 학습 환경의 질이 떨어진다고 합니다. 방해받지 않는 조용한 공간, 오롯이 혼자 쓸 수 있는 학습도구, 초고속 인터넷, 학부모의 학업 감독 등이 부족하다는 의미입니다. Curriculum Associates의 데이터는 저소득 학생의 60%만이 정기적으로 온라인 교육에 로그인하고 있는 데 반해, 고소득 학생은 90%가 온라인 교육에 로그인하고 있다고 제시했습니다. 블랙/히스패닉 학생이 대부분인 학교의 경우 정기적으로 로그인 하는 학생은 60~70%라고 합니다. 물론, 저소득층이 곧 블랙/히스패닉 학생은 아니겠지만, 아래의 표는 유사한 트렌드를 보여주고 있습니다.

이러한 원격 학습 환경의 차이는 곧 학업 성취도의 차이로 이어집니다. 아래의 표를 보면 온라인 원격 학습 환경의 차이가 6학년 학생들의 수학 점수에 어떤 결과를 갖고 오는지 보여줍니다. 이 중 두번째 경우처럼 바이러스가 다시 기승을 부려서 가을학기에도 학교에 못 가고 집에서 온라인 수업을 해야 한다고 가정해 봅시다. 원격 학습 환경이 평균 수준이면 서너달, 낮은 수준이면 7-11개월, 누군가의 학업 감독이 전혀 없는 상황이면 12-14개월까지 진도가 늦어진다는 것입니다. 이를 인종이나 소득으로 구분해 보면 흑인 학생들은 10.3개월, 히스패닉 학생들은 9.2개월, 저소득층 학생들은 1년 이상 늦어진다고 합니다. 그러므로 팬데믹으로 인한 원격 교육 환경의 차이가 현재의 학업 성취도의 격차를 15-20%까지도 더 벌리게 되는 셈입니다.

이 격차는 고등학교 중퇴율 (현재 히스패닉 6.5%, 흑인 5.5%, 백인 3.9%)까지 상승시킬 것이라고 합니다. 실제로 허리케인 카트리나 (2005년 뉴올리언즈 등 지역), 허리케인 마리아 (2017년 푸에르토리코 등 지역) 등 자연재해에 따른 휴교 후, 14-20%의 학생이 학교에 복귀하지 않았던 예가 있었습니다. 현재 팬데믹으로 인해 2-9%의 고등학생이 중퇴 가능성이 있다고 가정하고 있습니다. 이는 2차적인 문제를 양산할 수 있습니다. 다른 사회문제까지 갈 것도 없이 앞서 말한 GDP의 손실만 놓고 보시죠. 이 아티클의 마지막 표를 보면 앞서 말한 가을학기에도 원격 학습이 계속돼 고등학교 중퇴자가 64만명 이상이 될 경우, 경제 활동 인구의 상당 부분을 잃어 2040년까지의 GDP 손실이 $271B까지도 갈 수 있다고 분석하고 있습니다.

Shine a very bright light on some of the real weaknesses and foibles in our society

미국 질병통제예방센터(CDC)의 안토니 파우치 소장은 이번 코로나 바이러스로 인해서 제반의 보건 상황에 대한 인종별 격차가 드러났음을 밝히며 이 데이터는 미국 사회의 진짜 약점을 보여주었다고 합니다. 이 블룸버그 데이터가 상세한 인종별 격차를 잘 보여주고 있습니다. D.C. Association of Chartered Public Schools의 Executive Director 라모나 에델린(Ramona Edelin)은 워싱턴포스트에서 정부가 나서 교육 격차를 적극적으로 해소해야 한다고 주장합니다. 학교가 영양식, 컴퓨터 장비, 인터넷 접속, 필수 인력 충원 등을 제공하고 있지만 학교에만 부담을 주지 말고 함께 해결해야 한다는 것입니다. 빈곤이 사회에 끼칠 손실을 미리 개선하는 것이 도시의 책임이기 때문입니다. 식량 보조 프로그램 등의 복지 혜택을 받는 학생은 물론 노숙 혹은 위탁 가정 학생, 학업 수준이 느린 학생, 그리고 정신 건강 문제가 있거나, 영어가 모국어가 아닌 학생 및 건강 보험이 없는 가정의 학생까지 넓게 확대해야 합니다. 이러한 학생들의 위한 지원을 0.225%에서 0.37%로 늘리면 자칫 위험군에 속할 수 있는 학생까지 보다 광범위하게 돌볼 수 있습니다.

라모나의 말처럼, 이 팬데믹이 (그리고 워싱턴포스트 기사가 나오고 한 달 후 다시 불붙은 인종 문제가) 아이러니하게도 뿌리 깊은 불평등과 사회적 부조리를 드러내 교육 문제 해결의 실마리를 제공하기를 진심으로 바라고 있습니다. 사실 워싱턴 DC까지 갈 것도 없습니다. 루트임팩트의 자매조직인 Communitas America가 사업을 하고 있는 사우스브롱스 지역은 이번 팬데믹과 조지 플로이드 사태의 직격탄을 맞고 있는 곳입니다. 저희가 사업을 하는 브롱스 지역의 Median Household Income (가구당 소득 중앙값)은 2만 6천불 수준입니다. 참고로 뉴욕시는 6만불 수준, 맨해튼의 트라이베카/배터리파크 인근 지역은 25만불 수준입니다. 인종 분포를 보면, 사우스브롱스의 백인은 22%이나 이 중 히스패닉계 백인을 제외하면 1.4%, 그리고 맨해튼 해당 지역의 블랙/아프리칸 미국인은 2.9%입니다. 이러한 인종의 소득과 접근성의 격차가 팬데믹으로 인한 실업률과 의료서비스 접근문제 등에도 고스란히 드러나고 있습니다.

교육의 격차는 함부로 말하기 어렵지만, 지역의 사람들과 이야기할 때마다 소스라치게 놀랄 때가 많습니다. Communitas America는 지역의 체인지메이커를 위한 액설러레이터 프로그램을 운영하며 브롱스 지역의 사회적 기업가가 모여 지역의 문제를 진정성 있게 풀고 있습니다. 특허 출원 중인 기술도 있고, 지역의 아이들을 위한 교육 비영리 조직도 있습니다. 한 주는 사회혁신 (Social Innovation)과 유엔 SDG를 강의했는데요, 강연자였던 연세대 윤세미 교수는 프로그램 참가자와 같은 지역의 사회적 기업가들의 업무가 곧 ‘사회혁신’이라고 힘주어 강조했습니다. 참가자들은 쉬는 시간에 어린 아이들처럼 ‘우리가 사회혁신을 한대’라며 행복해 하더라고요. 누군가가 습관적으로 쓰는 용어를 누군가는 쓰지 않는다고 해서, 그들의 ‘교육’이 부족했다고 생각하지 않습니다. 하지만 그것이 ‘접근’의 차이에 비롯된 것일 수도 있다는 조심스런 추측을 하게 됩니다. 그 진정성과 문제에 대한 공감에 덧붙여 Social Innovation이나 SDG 정도의 컨셉 정도는 평소에 어렵지 않게 접해 왔더라면 다양한 임팩트 투자자들과 보다 수월하게 대화를 이어나갈 수 있었을 텐데요.

매거진루트임팩트 72호 <세상의 변화를 이끄는 스토리텔링>에도 소개한 영화 는 하버드 로스쿨 출신 흑인변호사 브라이언 스티븐슨(Bryan Stevenson)의 책을 원작으로 하고 있습니다. 그는 “빈곤의 반대말은 부가 아니다; 정의이다 (The opposite of poverty is not wealth; the opposite of poverty is justice.)”고 이야기합니다. 과장해서 말하면 사회의 부조리가 누군가의 빈곤을 만들었다는 것이죠. 소득과 인종의 격차가 교육의 격차를 극대화하는 지금, 기술을 통해 엘리트 위치를 확고히 하려는 학교의 교육자로서의 책임 의식은 어떻게 발현될까요? iStanford가 MIT@Google이 Harvard X Facebook이 Microsoft와 버클리가 교육의 격차를 조금이라도 해소할 솔루션을 찾아 기술 뿐 아니라 정의로움과 휴머니티로 그 지형을 확대해 가길 진심으로 바랍니다.

리서치_ 홍민지, 장선문(Communitas America)

편집_ 정다현

매거진 루트임팩트를 구독하여 일주일 먼저 컨텐츠를 받아보세요

매거진 루트임팩트 구독하기