Unlearning “Eat, Play, Live”

매거진 루트임팩트

Unlearning “Eat, Play, Live”

이번 리서치는 이 내용을 다룹니다

1. 고소득층은 덜 쓰고, 저소득층은 더 쓴다.

2. 꼭 필요한 소비에 넷플릭스도 포함된다?

3. 플라스틱 일회용품과 배달, 이대로 괜찮을까

아티스트 등 세상의 변화에 예민하게 느끼고 행동하는 친구들은 “Unlearning”에 대해 몇 해 전부터 이야기해 왔어요. 우리가 그간 배워서 익숙한 것들을 잊고, 전지구적 위기에 따른 새로운 행동 방식과 목적을 함께 고민하고 생각하는 과정이었습니다. 코로나 바이러스가 기폭제가 되어 그 위기를 다수가 체감하는 요즘, Unlearning은 몇몇 예민한 친구들의 이야기가 아닌, 모든 사람들의 이야기가 된 듯 합니다.

클린턴 정부에서 노동부 장관을 지낸 로버트 라이시 (Robert Reich)의 다큐멘터리 에 닉 하나워 (Nick Hanauer)라는 투자자가 나옵니다. 본인은 연간 천만불 (100억원 이상)에서 3천만불을 벌지만, 청바지 300벌을 사진 않는다고요. 최근 다큐멘터리 에서는 한 농부가 나옵니다. 본인 소득은 반 이상 줄었는데, 수퍼마켓의 농산물 가격은 올랐다고요. 경제 활동의 이익이 생산자에게 돌아가지 않는 구조적 문제를 명확하게 짚은 것이죠.

예년 이맘때는 높아지는 하늘을 보며 풍요로움을 이야기했지만, 2020년의 9월은 앞으로의 세대와 당장 오늘을 사는 우리가 여태 누려온 풍요로움을 어떻게 Unlearn할지 살펴보아야 합니다. 앞으로 구조적 변화가 무엇을 중심으로 이뤄져야 할지 방향과 의미를 고민해 보기 위해, 코로나로 달라진 소비의 여러 면모를 공부해 보겠습니다.

1. 고소득층은 덜 쓰고, 저소득층은 더 쓴다

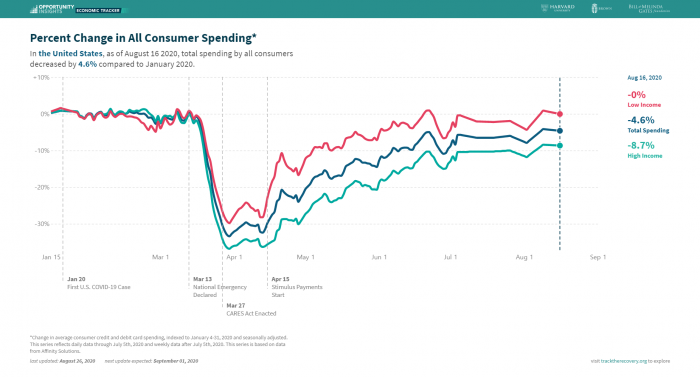

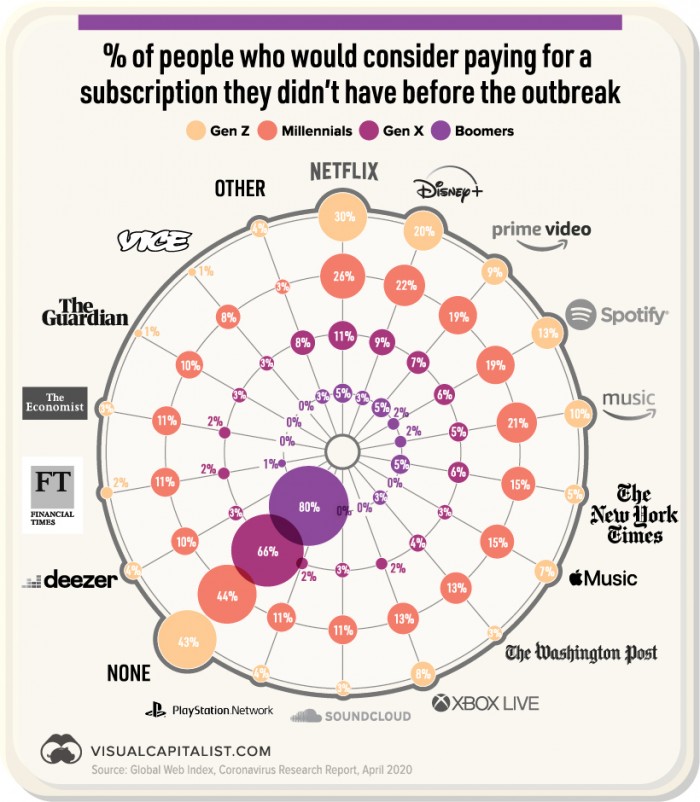

아래 표를 보시지요. 하나는 소득별 미국 전체의 지출 그리고 아래는 DC 지역의 지출입니다. 3월 거의 모든 경제활동을 중단했을 때 지출이 급감한 것은 당연한 듯 보입니다. 하지만 서서히 지출이 증가하다가 지난 7월부터는 저소득층의 지출은 코로나 이전과 비슷한 혹은 약간 높은 수준으로 회복됐습니다. 고소득층에서는 침체된 소비가 돌아오지 않고 있지만요.

하버드와 브라운 대학 연구진이 주축이 되어 만든 Opportunity Insights Economic Tracker는 신용카드 이용 데이터로 미국인들의 지출을 추적합니다. DC 지역에서 2020년 8월 16일자로 업데이트된 자료를 보면, 총지출은 21.5% 감소했지만, 저소득층의 지출은 오히려 올해 1월 대비 17% 증가했고 고소득층 지출은 25.9% 감소했습니다.

미국은 소비재 지출이 경제 규모의 70% 가량을 차지합니다. 따라서 전체 지출의 9% 감소는 상당한 타격이죠. 또한 미국 경제는 소득 상위 25%에 의존하는데, 고소득층의 지출이 현격하게 줄고 회복될 기미가 보이지 않는다는 것은 실제로 9% 그 이상의 타격이 있는 것입니다. 지출내역도 많이 달라졌죠. 고소득층은 팬데믹 이전에 좋은 식당, 극장, 여행, 호텔, 명품 서비스 등에 돈을 썼으나, 이러한 소비가 언제 회복될지는 예측이 어렵습니다. 본 연구팀은 또한 고소득층 주거 지역의 서비스 업종 종사자들의 실직률이 높다는 것을 알아냈는데요. 고소득층이 지출을 현격하게 줄임으로써 생긴 낙수효과라고 볼 수 있습니다. 반면 저소득층 주거 지역의 소매점이나 테이크아웃 레스토랑의 매출은 약간 감소했다가 현재 회복세입니다. 본 연구소의 창업자이자 하버드 경제학자인 네이든 헨드런 (Nathan Hendren)은 “고소득층, 즉 월급에 크게 의존하지 않는 사람들의 관심은 오직 바이러스를 이겨내는 것이다. 본인과 가족이 바이러스로부터 안전하다는 확신이 들기 전에는 소비가 예전 수준으로 회복되기 어려울 것이다.”고 말합니다.

본 데이터에서 중산층을 클릭해 보면 문제는 조금 더 심각해 보입니다. 미국의 경우, 가계의 중간 소득값 (Median Household Income)이 7만불이 조금 넘습니다. 중산층은 그 위아래로 50%의 소득을 가진 인구층이죠. 대략 4만불에서 10만불 사이쯤입니다. 건강하게 경제가 되살아나려면 고소득층으로부터의 낙수효과 보다는 중산층의 소비가 회복되는 Middle-out의 형태를 보여야 할 텐데요. 위에서 말한 DC의 경우, 중산층 지출은 24.2% 줄어 고소득층과 비슷한 트렌드를 보이고 있어, 중산층 역시 소극적인 소비/지출 행태에 동참하고 있다는 것을 알 수 있습니다.

2. 꼭 필요한 소비에 넷플릭스도 포함된다?

한치 앞을 알 수 없는 불확실성으로 인해 소비자들의 구매 행태가 더욱 변덕스러워졌습니다. 한 가지 분명한 것은 소비자들이 꼭 필요하지 않은 상품/서비스에 대한 지출을 많이 줄였다는 것입니다. McKinsey & Company의 에서에서는 아래의 다섯 가지를 코로나 이후 소비의 키워드로 제시하며 45개국 소비자 대상 조사 결과를 공유합니다. 각 키워드별로 제시하는 바는 아래와 같습니다.

1. 가치 구매 및 필수품으로 전환 (Shift to value and essentials)

소비자는 한 번 더 생각하고 지출을 결정하며, 낮은 가격의 제품을 선호하고 있습니다. 또한 식료품/생활용품과 같은 필수품목의 소비는 늘고 이외 품목은 줄어들고 있습니다. 그 결과 코로나 이후 경제회복에 대한 기대치 역시, 중국, 인도를 제외한 대부분 국가는 낮은 수준에 머무르거나 부정적 수준입니다.

2. 디지털/옴니채널로의 급격한 이동 (Flight to digital and omnichannel)

팬데믹 기간 온라인 쇼핑이 10% 이상 성장했습니다. 식료품, 생활용품, 의류, 엔터테인먼트 전반에서 상승하였고, 전자상거래 뿐 아니라, 도로변 픽업, 배송 및 드라이브 스루 서비스를 포함한 다른 디지털 및 비대면 서비스 채택률이 높아졌습니다.

3. 브랜드 충성도 하락 (Shock to loyalty)

코로나로 인해 특정 제품 및 브랜드 공급망 중단이 발생한 경우, 소비자들은 (예를 들어 풀무원 제품을 꼭 이마트에서 산다는 식으로) 굳이 선호 브랜드를 선호 채널에서 찾지 않고 대체브랜드를 대체유통망을 통해 구매하고 있습니다. 가격이 좋고, 찾는 제품이 있고 품질이 좋으면 충성도에 무관하게 구매합니다.

4. 건강과 “돌봄” 경제 (Health and “caring” economy)

소비자들은 청소 상태, 가림막 등 눈에 보이는 안전/위생 조치를 갖춘 가게를 찾고, 위생적으로 친환경 포장을 한 제품을 선호합니다. 또한, 이렇게 힘든 시기에 해당 기업이 직원들을 잘 돌보는지, 기타 이해관계자, 지역 사회 등을 어떻게 보살피는지 등을 고려한다고 해요.

5. 집순이/집돌이의 경제 (Homebody economy)

대부분의 국가에서 이전 수준의 야외 활동은 금지하죠. 또 정부가 규제를 완화한다고 해도 소비자들이 당장 예전처럼 야외 활동을 하지도 않을 것입니다. 사람들은 야외 활동이 재개되면 쇼핑/외식을 하고 가족/친구들과 어울리고 싶다고 대답하며, 정부 규제보다는 의료 당국의 지침을 신뢰하고, 안전 조치와 백신/치료제의 개발을 기다린다고 합니다.

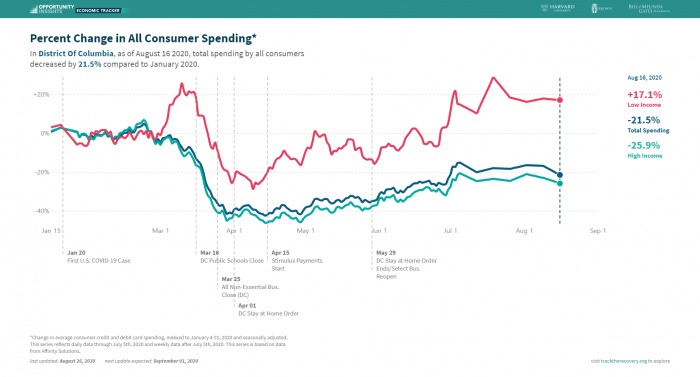

이러한 다섯 가지 소비 예측과 연결된 이야기인데요. Global Web Index의 미디어 소비 습관 조사가 흥미롭습니다. 세대별로 그리고 니즈별로 코로나가 어떻게 매체 소비 행태를 바꾸었는지 이야기하고 있습니다. 물론, 설문조사에 참여한 거의 모든 국가의 소비자들이 홈 엔터테인먼트에 대한 지출을 늘릴 것이라고 답했습니다. 미디어 소비에 대한 인사이트는 시간이 많다 (more time to kill), 믿을 만한 정보통에 기대겠다 (leaning on a pillar of trust), 밝은 생각이 필요하다 (the need for pandemic positivity) 등으로 구분해 볼 수 있습니다. 물론 상세한 매체 소비는 세대별로 조금 다르게 나타납니다. Z세대는 음악청취가 현저히 늘고, 밀레니얼, X세대, 베이비부머는 코로나 업데이트에 가장 집중합니다. 그리고 특히 Z세대와 밀레니얼을 중심으로 넷플릭스, 디즈니 플러스, 아마존 프라임, 스포티파이 등 미디어 서비스에 신규 가입을 고려하고 있고요.

3. 플라스틱 일회용품과 배달, 이대로 괜찮을까?

집에 있는 시간이 늘고, 외식이나 야외 활동을 자제하며 필수품만을 소비하는 라이프스타일의 변화는 아마존의 기업가치를 크게 상승시켰습니다. 사회적 거리두기 실천을 위해 배달 및 픽업 서비스에 크게 의존한다는 것이겠죠. 분리수거를 할 때 산처럼 쌓여 있는 일회용품을 보며 한숨이 나오고, 한 가정에서 배출하는 쓰레기의 양에 새삼 놀랍니다. 정말 대안이 없을까요?

CNBC의 기사 Plastic waste surges as coronavirus prompts restaurants to use more disposable packaging는 미국의 배달 음식 포장 용기, 식당 그리고 환경 위협을 다루고 있습니다. 각 이해관계자의 의견이 팽팽하게 대립하죠. 우선 주정부에서는 코로나 이후 모든 식당이 배달 서비스를 늘려야 하는 불가피한 상황을 고려하여 비닐 봉지 금지, 일회용 플라스틱 대신 종이제품 사용 등의 환경정책을 일시적으로 완화했습니다. 하지만 환경론자들의 걱정이 이만저만이 아닙니다. WWF (World Wildlife Fund)의 보고서에 따르면 2030년까지 플라스틱 오염이 약 40% 증가한다고 하는데요, 이를 예방하는데 일회용 플라스틱의 급증은 큰 문제라고 합니다. Green Restaurant Association의 CEO 마이클 오쉬만 (Michael Oshman)은 코로나로 인한 쓰레기 발생을 예측하긴 아직 이르다고는 하죠. 하지만, 그린피스의 해양 캠페인 책임자인 존 오세바르 (John Hocevar)는 “플라스틱 산업은 팬데믹을 역이용, 일회용품이 안전하고, 오히려 재활용/재사용 재료가 더럽고 위험하다는 식으로 소비자를 설득하려 한다” 며 “이는 과학적으로 증거가 없다”고 전했습니다.

하지만 식당이 취할 수 있는 코로나 시대의 친환경 정책이 있지 않을까요? 주문시 플라스틱 포크는 필요 없다고 선택하게 하거나, 작게나마 친환경 세제를 이용할 수도 있고요. 실제 Just Salad는 픽업 또는 배달 주문시 고객에게 플라스틱 포크가 필요한지 아닌지 선택하게 하여, 플라스틱 사용을 88%까지 줄였습니다. 또한 뉴저지에 있는 Terracycle라는 업체는 식당 직원들이 사용한 일회용 마스크와 장갑을 수거하여 원자재를 재생산하고 있죠. 존 오세바르는 “일회용 플라스틱 사용 금지가 미뤄진데다 오히려 역행하고 있는 현 상태에 부작용이 많겠지만, 길게 지속되지는 않을 것”이라고 말하며 “플라스틱이 지구와 지역사회의 건강에 미치는 악영향에 대한 사람들의 이해가 계속 높아지고 있기 때문에 일회용 플라스틱을 줄여야 아니 금지해야 한다는 것이 점점 분명해지고 있다”고 덧붙였습니다.

Unlearning Eat, Play, Live. 정말 짧은 시간에 먹고, 일하고, 노는 방법이 크게 변했습니다. 예전으로 돌아가고 싶겠지만, 아마도 우리가 돌아가게 될 곳은 예전과 다를 것입니다. 분명한 것은 어떤 형태로든 ‘회복’되리란 점입니다.

항상 위기 후에는 더 큰 기회가 생겼습니다. 큰 위기일수록 더 큰 기회가 있었지만, 안타깝게도 그 기회가 소수의 엘리트에게 과분배되어오기도 했습니다. 미국의 경우, 스페인독감, 1차세계대전, 대공황을 거치며, 막대한 부를 쥐고 있던 계층이 무너지고 1932년 루즈벨트 대통령의 당선과 함께 민주당이 상/하원에 두루 진출했었습니다. 정치, 경제, 사회 분야의 다양한 정책을 펼쳐 그 어느 때보다 두터운 중산층을 만들어 냈죠. 하지만, 1980년대부터 최근까지의 미국 통계를 보면 중산층이 상당히 얇아지고 있음을 알 수 있습니다. 상위 1%의 가계 소득은 두 배를 넘어선 반면, 하위 90%의 소득은 거의 변화가 없죠. 직원의 월급은 12%가 올랐으나, CEO의 연봉은 940%가 올랐고요. 1960년대 미국 회사 CEO는 직원 평균보다 12배를 받았으나, 지금은 300배 이상을 받습니다. 2015-2019년 미국의 소득불평등은 전세계 최고 수준이며 상위 1%가 40%의 부를 갖고 있습니다. (참고로 소득 불평등 지표인 지니계수 미국 0.39, 한국 0.35, 1에 가까울수록 불평등하다) 코로나 이후의 ‘회복’은 이 모든 요소를 고려하여 이루어져야 하지 않을까요? 환경, 기후, 경제, 교육, 의료 등의 분야에서 보다 공명정대하고 지속가능하며 신뢰할 수 있는 길이 무엇일지, 더 두터운 중산층을 만들어낼 수 있을지, 어떤 구조적 변화가 일어나야 선순환 매듭을 지을지 함께 고민했으면 합니다.

임팩트생태계의 체인지메이커 조직들은 한발 앞서 지구의 위기에 공감하고 또 고민하며 꾸준히 솔루션을 만들어 왔습니다. 코코넛 껍질을 활용한 친환경 플라스틱을 만들어 간편성과 환경을 동시에 생각한 여성기업가 테코플러스의 생각을 들여다 보면 어떨까요? 루트임팩트의 자매조직인 뉴욕의 커뮤니타스 아메리카의 프로그램을 거쳐간 흑인과학자 Trévon Gordon의 Vader Nanotechnologies 역시 플라스틱을 생분해 하는 기술을 통해 보다 지속가능한 미래를 앞당기고 있습니다. 지난 96호 뉴스레터에서 웹툰으로 소개한 에누마는 디지털 교육을 한발 앞서 준비함으로써 지금의 위기에 미리 교육 솔루션을 제공했던 셈이죠.

조금 일찍 위기를 느끼고, 특정 문제에 대해 공감하고, 또 깊게 들여다보며 솔루션을 만들어 온 임팩트생태계의 체인지메이커들을 진심으로 응원합니다. 전 인류가 큰 위기를 함께 겪으며 보다 많은 사람들이 환경, 교육, 경제 등의 문제에 공감하게 되었습니다. 늘어난 공감의 크기만큼 유의미한 연결과 참여가 커지길 바랍니다. 이전의 고리를 혁신적으로 끊어내고 선순환의 모습으로 회복해 가길, 그래서 보다 많은 사람들이 행복을 나눌 수 있길 희망합니다.